Je ne sais pas ce qui résistera à l'hiver. Je m'aventure sur un drôle de chemin, je n'aime pas toujours ce que j'y rencontre. Les illusions mises à mal, les tâtonnements et les échecs. L'innocence est un vieux jouet cassé que je n'arrive pas à abandonner dans un coin. Je devrais me persuader que je n'en ai plus besoin.

Ça fait mal et ça fait se sentir vivant. Ce sentiment que la vie ne colle pas, que quelque chose cloche. Je le traque pourtant. Mais pas sans relâche car la peur est là. Je suis fatiguée.

jeudi 7 novembre 2013

mardi 5 novembre 2013

Mélancolie

Elle s'est lovée au fond de ma poche comme une boule de poil. Pourquoi devrais-je arrêter de la caresser ? Elle est si douce. Je crois que c'est l'automne qui l'a fait revenir. Ou bien elle n'est jamais partie. De toute façon, elle sait qu'elle est ici chez elle et que je n'aurai pas le cœur à la chasser. Ça doit l'amuser de me faire pleurer, de sentir encore le pouvoir fascinant et douloureux qu'elle exerce sur moi. Je cultive à la perfection l'art du masochisme. A toujours courir après ce qui me manque. A me tenir sur la dernière colline dans la position d'un qui s'en va. C'est à toi que je parle dans la nuit de ma solitude. Mes mots se perdent et c'est pour cela qu'ils sont si beaux. Condamnés à l'oubli avant même d'être proférés. A quoi pourraient servir des mots que tu lirais ?

Je suis sentimentale, c'est trop bête. Tu peux dormir tranquille, tes mots à toi ne sont jamais perdus. Ils hantent ma nuit puisqu'ils parlent de nous. Ils ne peuvent rien dire d'autre. Ils sont tout ce qui reste alors je les chéris. Je croyais que je marchais, mais c'est peut-être juste que je tombe. L'air de rien. On ne vit qu'à travers le regard des autres. Autant de regards que de miroirs mais dans lequel suis-je vraiment moi ? Pas dans le tien en tout cas. Mais encore une fois, je feinte. Je déroule le tapis de ma mélancolie et je m'y vautre en l'habillant de jolis souvenirs. Je jette l'anathème sur des mots que je prends le soin de tisser, comme s'ils allaient me révéler des secrets jusque-là ignorés. Plus j'y pense et plus je suis sûre que je n'ai de certitude sur rien.

Je suis sentimentale, c'est trop bête. Tu peux dormir tranquille, tes mots à toi ne sont jamais perdus. Ils hantent ma nuit puisqu'ils parlent de nous. Ils ne peuvent rien dire d'autre. Ils sont tout ce qui reste alors je les chéris. Je croyais que je marchais, mais c'est peut-être juste que je tombe. L'air de rien. On ne vit qu'à travers le regard des autres. Autant de regards que de miroirs mais dans lequel suis-je vraiment moi ? Pas dans le tien en tout cas. Mais encore une fois, je feinte. Je déroule le tapis de ma mélancolie et je m'y vautre en l'habillant de jolis souvenirs. Je jette l'anathème sur des mots que je prends le soin de tisser, comme s'ils allaient me révéler des secrets jusque-là ignorés. Plus j'y pense et plus je suis sûre que je n'ai de certitude sur rien.

mardi 11 juin 2013

Aucun express

Je ne sais pas pourquoi il y a des moments où tu me manques. Comme des éclats de toi qui font mal, un rendez-vous qui n'aura jamais lieu, une mélodie qui fait remonter les souvenirs et donne envie de pleurer. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi fugace et douloureux. Un point de côté tenace, un mal insidieux. Cela fait pourtant un moment que tu n'es plus là et les choses, petit à petit, ont repris leur place. Aujourd'hui, j'ai rangé l'appartement, fait un peu de ménage dans ma tête. Juste un peu. Tu as remarqué, si l'on n'y prend pas garde, qu'il y a toujours une petite place pour le désordre ? Il guette le moindre de nos faux pas et dès qu'il peut, il s'installe. Je travaille à lutter contre. Juste un peu. Pour éviter de me laisser submerger. Je crois que je te pleure parce que maintenant je peux me passer de toi. Je t'avais dit cela, un jour, je me souviens : "Je sais que je m'en remettrai, il le faudra bien, et c'est sans doute ça qui est le plus triste, que je puisse m'en remettre un jour".

Je suis en deuil de moi-même. Je ne sais plus dans quels mots me retrouver, parfois c'est seulement que tout me fait mal. Cette énorme désillusion qui me tombe sur les épaules comme une chape de plomb. Et toi qui n'es déjà plus qu'un pronom porteur d'affects douloureux. Un pronom qui change de substance, non sans peine, tout comme moi d'ailleurs.

J'ai la tête un peu trop pleine de pensées insensées qui m'abîment quand je ne sais plus à quel saint me vouer. Alors je les déverse là. Juste un peu. Le vent les portera.

Il faut que j'arrête d'importuner autrui avec mon mal-être. Il n'est personne pour l'entendre ou si peu. Mes mots sont comme des oiseaux blessés dont on aurait tordu les ailes. Ils essaient quand même de s'envoler, ils me font de la peine.

Je suis en deuil de moi-même. Je ne sais plus dans quels mots me retrouver, parfois c'est seulement que tout me fait mal. Cette énorme désillusion qui me tombe sur les épaules comme une chape de plomb. Et toi qui n'es déjà plus qu'un pronom porteur d'affects douloureux. Un pronom qui change de substance, non sans peine, tout comme moi d'ailleurs.

J'ai la tête un peu trop pleine de pensées insensées qui m'abîment quand je ne sais plus à quel saint me vouer. Alors je les déverse là. Juste un peu. Le vent les portera.

Il faut que j'arrête d'importuner autrui avec mon mal-être. Il n'est personne pour l'entendre ou si peu. Mes mots sont comme des oiseaux blessés dont on aurait tordu les ailes. Ils essaient quand même de s'envoler, ils me font de la peine.

lundi 10 juin 2013

Dégriser

Une longue semaine de vide, un peu à côté de la plaque et du monde qui continue de tourner autour, sans moi. Sensation de déjà-vu : un peu triste, un peu mal ; très triste, très mal. Le gouffre à mes pieds, l'envie de se pencher, tomber. Pas forcément se relever. Une fois à terre, on ne peut pas tomber plus bas. Fluctuer au rythme des marées, quelques trouées de lumière dans le noir. Quelques mots attrapés de ci, de là, comme si on pouvait s'y raccrocher. Mais ça part dans tous les sens, ça s'effiloche et retour à la case départ. Si seulement... S'en aller très loin et ne plus pouvoir, surtout ne plus vouloir revenir. Mes traces de pas s'effacent derrière moi. Petit Poucet deviendra grand, plus besoin de cailloux, plutôt crever que traîner encore le baluchon usé des souvenirs et des larmes. Se traîner, toujours condamné à s'encombrer de soi. Pour rien. Je comprends, je crois, ce que l'on cherche désespérément dans l'amour. Le désir de se perdre dans l'autre, en échange le laisser prendre toute la place, pour s'oublier encore un peu, le temps que ça durera.

mercredi 29 mai 2013

Tunnel

Les journées se suivent et se ressemblent. C'est un océan gris, on le voudrait changeant et scintillant mais les vagues charrient une écume jaunâtre et des algues visqueuses. Une accalmie furtive, un rayon de soleil entre deux nuages, nous donne l'espoir que peut-être, demain sera un plus beau jour. Mais les vagues reviennent, encore et toujours, de plus en plus menaçantes. Elles creusent un sillon inquiétant qui vient se placer entre nous et l'océan. L'horizon devient un peu plus inaccessible et le regard qui se perd au large ne peut plus rêver. Alors on oublie peu à peu les aspirations qui hier encore suffisaient à nous envoler. Au loin se perdaient nos désirs, de là viennent s'échouer nos désillusions. Le frêle esquif n'aura dansé sur les flots qu'un court instant. Il reviendra au port un peu plus déboussolé et n'attendant plus qu'une chose : caresser de nouveau l'abîme qu'il a jadis effleuré.

mardi 28 mai 2013

Romain Gary - Clair de femme

Michel vient de quitter sa femme Yannik, atteinte d'un cancer, à la demande de celle-ci : "Je vais disparaître, mais je veux rester femme. Je te serai une autre. Va vers elle. Va à la rencontre d'une autre patrie féminine. La plus cruelle façon de m'oublier, ce serait de ne plus aimer." C'est ainsi que Michel rencontre Lydia, il se heurte à elle en sortant d'un taxi. Il s'accroche à elle parce qu'il veut être fidèle aux dernières volontés de Yannik.

Elle reviendra. Bien sûr, elle ne sera plus tout à fait la même. Elle aura un autre regard, un autre physique. Elle s'habillera autrement, quoi. Il est normal, naturel, qu'une femme change. Qu'elle change d'apparence, qu'elle ait des cheveux blancs, par exemple, une autre vie, d'autres malheurs. Elle reviendra. Bon, il se peut que je chante seulement dans la nuit pour me donner du courage. je ne sais plus très bien. Je suis un peu sonné. Je t'ai appelé et je te parle parce que je suis incapable de penser, et les mots sont justement là pour nous dépanner. Les mots sont des espèces de ballons d'air qui te permettent de monter à la surface. Je te téléphone pour essayer de me trouver au bout du fil. Yannik n'est plus là et tout autour de moi est devenu femme. Ce n'est pas fini. Je ne suis pas fini. Quand un homme est fini, cela veut dire surtout qu'il continue.

lundi 27 mai 2013

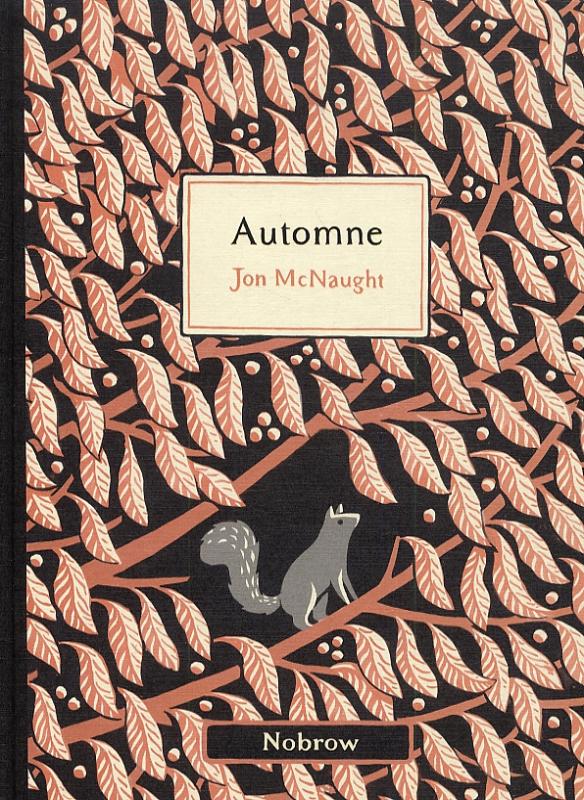

Jon McNaught - Automne

Dans le cadre d'un partenariat avec le Festival d'Angoulême, Price Minister m'a envoyé cette BD que la quatrième de couverture annonce comme une oeuvre "contemplative et douce-amère". J'en profite d'ailleurs pour les remercier : c'est un bel album aux couleurs un peu vieillies, en harmonie avec le thème du récit.

Dans un premier temps, je me suis sentie déroutée face à la multitude de petites cases qui composent chaque planche puis je me suis accoutumée à la poésie simple de ces instants fugaces saisis par le regard. Au fil des cases s'égrène la mélodie banale du temps qui passe, lentement et inéluctablement.

Néanmoins j'ai aussi été un peu déçue : le lecteur est plongé dans la plus pure des contemplations mais j'attendais des détails qui sortiraient du lot, qui feraient mouche. Du coup, je suis restée sur ma faim. J'ai trouvé qu'on restait à la surface des personnages, que ce qui passait dans les ellipses aurait pu être davantage explicité. En arrivant à la dernière page, je suis restée avec l'impression que l'auteur n'était pas allé au bout de sa démarche. Je m'attendais à ce que les choses gagnent en intensité, imperceptiblement, mais pour moi il ne s'est rien passé. Dommage.

Note : 10/20

Dans un premier temps, je me suis sentie déroutée face à la multitude de petites cases qui composent chaque planche puis je me suis accoutumée à la poésie simple de ces instants fugaces saisis par le regard. Au fil des cases s'égrène la mélodie banale du temps qui passe, lentement et inéluctablement.

Néanmoins j'ai aussi été un peu déçue : le lecteur est plongé dans la plus pure des contemplations mais j'attendais des détails qui sortiraient du lot, qui feraient mouche. Du coup, je suis restée sur ma faim. J'ai trouvé qu'on restait à la surface des personnages, que ce qui passait dans les ellipses aurait pu être davantage explicité. En arrivant à la dernière page, je suis restée avec l'impression que l'auteur n'était pas allé au bout de sa démarche. Je m'attendais à ce que les choses gagnent en intensité, imperceptiblement, mais pour moi il ne s'est rien passé. Dommage.

Note : 10/20

mardi 21 mai 2013

Spleen

Que restera-t-il quand la pluie aura tout lavé ? Elle me rend dingue à ne jamais s'arrêter. Ça fout dans l'âme un cafard monstre. On est loin des abysses mais quand même, je n'ai plus pied. Je suis en deuil, je crois. Enfin je ne crois plus à grand chose. Tout est gris et sans horizon. Tout est infiniment triste. Sauf moi. Ou bien c'est moi qui ne vois le monde qu'à travers le prisme de cette tristesse qui colle à tout. Qui me colle aux basques comme une vieille copine chiante. J'exsude la tristesse et ça me rend morose. Il manque quelque chose. Je voudrais savoir quoi pour pouvoir m'y accrocher. Peut-être que ça n'existe pas en réalité. C'est bien joli de courir après mais encore faudrait-il être sûr que ça en vaille la peine. Du coup, j'ai arrêté de courir. Mais pourquoi je suis encore si fatiguée ? Pas bouleversée, juste anesthésiée. Ma vie au ralenti, si je pouvais mettre sur pause un peu, le temps de dire au revoir aux souvenirs. Des cartons énormes mais quand je les soulève, je réalise qu'ils sont vides. La vraie vie, ce n'était pas celle d'avant. Trop chérie, trop embellie. Sans le vouloir, perdue. Tant mieux ou tant pis. Il y a des choses que j'aurais crues plus simples, d'autres que j'aurais voulues plus compliquées. Je n'ai rien décidé de toute façon.

"Qui nous a ainsi retournés pour que, quoique nous fassions, nous soyons dans la position d'un qui s'en va ? Comme lui, sur la dernière colline qui fait voir sa vallée tout entière une fois encore, se retourne, s'arrête, tarde, - ainsi nous autres vivons-nous, sans cesser de faire nos adieux."

Elégies de Duino, Rainer Maria Rilke

Tout cela est d'un plombant... ne faisons pas dans la demi-mesure ; badons aussi avec Baden Baden :

"Qui nous a ainsi retournés pour que, quoique nous fassions, nous soyons dans la position d'un qui s'en va ? Comme lui, sur la dernière colline qui fait voir sa vallée tout entière une fois encore, se retourne, s'arrête, tarde, - ainsi nous autres vivons-nous, sans cesser de faire nos adieux."

Elégies de Duino, Rainer Maria Rilke

Tout cela est d'un plombant... ne faisons pas dans la demi-mesure ; badons aussi avec Baden Baden :

vendredi 3 mai 2013

L'écume des jours (le film)

Je n'ai qu'un vague souvenir du roman de Boris Vian (parce que je l'ai lu il y a longtemps) mais le souvenir positif d'un livre à la poésie étonnante et d'une tristesse qui m'avait bouleversée.

Je m'en rappelais toutefois suffisamment pour ne pas être désarçonnée par la mise en images de l'univers totalement ahurissant de Vian. Ahurissant mais qui fonctionnait.

J'ai l'impression que Michel Gondry a fait de L'écume des jours une adaptation visuellement fidèle mais émotionnellement ratée. Cela me pousse d'ailleurs à me demander dans quelle mesure je serais sous le charme du bouquin si je le relisais aujourd'hui.

Le principal problème du film, c'est qu'à force de ne plus savoir où donner du regard (parce qu'on croule sous les effets visuels improbables et incongrus), on perd complètement de vue les personnages. Ils sont fades, leur jeu est assez médiocre et ils ne sont ni touchants ni intéressants. La rencontre entre Chloé et Colin est banale mais au sens négatif du terme : à force de vouloir nous surprendre par une absence totale de logique, le réalisateur finit par nous désintéresser complètement de ce qui leur arrive. Ce film souffre d'un manque de cohérence chronique qui en fait un catalogue d'images étonnantes, intéressantes, mais sans réel fil conducteur. L'histoire est pourtant banale : Chloé est malade et à partir de ce moment-là, l'univers autour des personnages se délite. Comment un film qui paraissait aussi prometteur a-t-il pu être au final une telle déception ? C'est en écoutant une émission fort intéressante que je l'ai compris. Pour résumer, L'écume des jours est un film expérimental qu'on nous a vendus comme la comédie romantique du printemps. Avec un casting de "stars" qui se retrouvent dans ce film comme des éléphants dans un magasin de porcelaine. D'où une bande-annonce qui fait rêver (à grands coups de Woodkid et des Lumineers) et qui ne reflète en rien le film.

Et le plus malheureux dans tout ça, c'est que même si je me suis sentie peu concernée pendant la majeure partie du film, la fin m'a mise profondément mal à l'aise. Pas d'émotions, pas d'empathie mais une atmosphère extrêmement oppressante et plombante.

Bref, une grosse déception que rien ne vient racheter. A part peut-être la souris (mais pourquoi avoir déguisé un homme en souris, mystère !) et Omar Sy qui m'ont un peu plus touchée que le reste. Mieux vaut s'en tenir à la bande-annonce, qui est très réussie (et de ce fait fort déceptive).

jeudi 2 mai 2013

Louis Aragon - Aurélien

L'intrigue d'Aurélien pourrait tenir en deux lignes mais ce

serait méconnaître les multiples dimensions de ce récit : au-delà de la

romance entre les deux protagonistes, c'est le Paris de l'entre deux

guerres, la frénésie des années 20 que nous donne à voir Aragon. C'est

une génération en manque d'idéal que celle d'Aurélien qui a combattu

durant la Première Guerre Mondiale. Aurélien est celui qui "erre à travers [son] beau Paris sans avoir le cœur d'y mourir".

Il touche suffisamment de rente pour ne pas avoir à travailler alors il

passe une grande partie de ses nuits au Lulli's . Il couche de temps en

temps avec des prostituées ou des femmes mariées. Il est plutôt

séduisant mais ne connait que de liaisons éphémères, c'est avant tout un

solitaire. Bérénice quant à elle, est en vacances chez son cousin

Edmond Barbentane (un ami d'Aurélien) et c'est ce dernier qui a l'idée

de faire naître une idylle entre la jeune Provinciale et son vieux

camarade. Ce qui complique les choses, c'est le "goût de l'absolu" de

Bérénice.

"La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide". Si la première phrase du roman d'Aragon semble tromper l'effet d'attente du lecteur, ce n'est que pour mieux le ramener plus tard et par des biais plus ou moins alambiqués, au face-à-face inéluctable entre Aurélien et Bérénice. Mais Aurélien est une célébration profondément ambivalente du sentiment amoureux : "Oui, on sort d'un amour comme on y entre, sur une décision prise ; et de le constater était à Leurtillois un désappointement profond".

Si rien ne semble prédisposer Aurélien et Bérénice à s'aimer, si on semble bizarrement vouloir les jeter à tout prix dans les bras l'un de l'autre, il n'empêche que les deux personnages en sont à un moment de leur vie qui les place dans une attitude de profonde disponibilité vis-à-vis de l'amour. C'est ainsi que la magie opère, par cette étrange alchimie qui les rend inexplicablement uniques l'un pour l'autre. Pourtant, la vie n'est pas aussi bien faite qu'un roman et Aurélien a en cela le mérite de donner l'illusion des méandres de la vie même, et Aragon de multiplier les occasions manquées entre les amoureux. Où les mènera cette course éperdue vers un Idéal si difficile à atteindre ?

Ce roman nous offre une galerie de personnages fascinants, à la psychologie finement dessinée : qu'il s'agisse d'Edmond ou de Blanchette Barbentane, de Rose Melrose ou de Paul Denis, le lecteur est le spectateur privilégié des états d'âme, des calculs et des tergiversations de chacun. On voit ces individus se croiser, se blesser, s'aimer ou se briser sur fond de grisaille parisienne, dans un monde que la guerre a bouleversé et a laissé tristement désenchanté. Ils vivent au jour le jour en quête des plaisirs simples de la vie ; Bérénice détonne étrangement dans ce décor par sa soif inassouvie d'Idéal.

"Car Bérénice avait le goût de l'absolu.

Elle était à un moment de sa vie où il fallait à toute force qu’elle en poursuivît la recherche dans un être de chair. Les amères déceptions de sa jeunesse qui n’avaient peut-être pas d’autre origine que cette volonté irréalisable d’absolu exigeaient une revanche immédiate. Si la Bérénice toujours prête à désespérer qui ressemblait au masque doutait de cet Aurélien qui arrivait à point nommé, l’autre, la petite fille qui n’avait pas de poupée, voulait à tout prix trouver enfin l’incarnation de ses rêves ; la preuve vivante de la grandeur, de la noblesse, de l’infini dans le fini. Il lui fallait enfin quelque chose de parfait. L’attirance qu’elle avait de cet homme se confondait avec des exigences qu’elle posait ainsi au monde. On m’aura très mal compris si l’on déduit de ce qui a été dit de ce goût de l’absolu qu’il se confond avec le scepticisme. Il prend parfois le langage du scepticisme comme du désespoir, mais c’est parce qu’il suppose au contraire une foi profonde, totale, en la beauté, la bonté, le génie, par exemple. Il faut beaucoup de scepticisme pour se satisfaire de ce qui est. Les amants de l’absolu ne rejettent ce qui est que par une croyance éperdue en ce qui n’est peut-être pas."

Aurélien se révèle lui aussi à la recherche de ce qui donnera du sens à sa vie. Sa quête semble, du moins pour un temps, coïncider avec celle de Bérénice.

"Pour la première fois de sa vie, Aurélien éprouvait, avec cette acuité de sentiment qu’on n’a, en général, qu’un peu avant le réveil, dans la dernière période du sommeil, Aurélien éprouvait le vide absolu de sa vie. Il avait cru, plus ou moins, jusqu’alors, qu’il faisait quelque chose, qu’il trompait assez bien la mort, oisif au point de vue des imbéciles, pensait-il, mais enfin... Il voyait des gens, il se plaisait à les écouter, à juger ce monde déraisonnable, à se mêler à son agitation de surface, à deviner ses drames profonds, à partager ses plaisirs... Il avait des aventures qui étaient un peu des découvertes... De temps à autre, il voyageait, il prenait à tous les vents de sa liberté une bouffée, une ivresse de ce temps inconscient et lourd qui avait suivi la guerre... de cette autre guerre sourde, la paix... Comme ce dilettantisme lui paraissait aujourd’hui creux, inutile ! Il ne désirait rien. Pas même le soleil, la chaleur. Que s’était-il donc passé ?"

Aragon est un auteur que j'admire beaucoup. Pour moi, ce livre est à mettre aux côtés de Belle du Seigneur au sommet de la pile des livres qu'il faut avoir lus avant de mourir. Il contient des passages magnifiques qui dépeignent l'âme humaine dans toute sa complexité, qui restituent de façon remarquable les choses qui peuvent donner du sel à la vie comme celles qui peuvent plonger dans la plus profonde désespérance.

"La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide". Si la première phrase du roman d'Aragon semble tromper l'effet d'attente du lecteur, ce n'est que pour mieux le ramener plus tard et par des biais plus ou moins alambiqués, au face-à-face inéluctable entre Aurélien et Bérénice. Mais Aurélien est une célébration profondément ambivalente du sentiment amoureux : "Oui, on sort d'un amour comme on y entre, sur une décision prise ; et de le constater était à Leurtillois un désappointement profond".

Si rien ne semble prédisposer Aurélien et Bérénice à s'aimer, si on semble bizarrement vouloir les jeter à tout prix dans les bras l'un de l'autre, il n'empêche que les deux personnages en sont à un moment de leur vie qui les place dans une attitude de profonde disponibilité vis-à-vis de l'amour. C'est ainsi que la magie opère, par cette étrange alchimie qui les rend inexplicablement uniques l'un pour l'autre. Pourtant, la vie n'est pas aussi bien faite qu'un roman et Aurélien a en cela le mérite de donner l'illusion des méandres de la vie même, et Aragon de multiplier les occasions manquées entre les amoureux. Où les mènera cette course éperdue vers un Idéal si difficile à atteindre ?

Ce roman nous offre une galerie de personnages fascinants, à la psychologie finement dessinée : qu'il s'agisse d'Edmond ou de Blanchette Barbentane, de Rose Melrose ou de Paul Denis, le lecteur est le spectateur privilégié des états d'âme, des calculs et des tergiversations de chacun. On voit ces individus se croiser, se blesser, s'aimer ou se briser sur fond de grisaille parisienne, dans un monde que la guerre a bouleversé et a laissé tristement désenchanté. Ils vivent au jour le jour en quête des plaisirs simples de la vie ; Bérénice détonne étrangement dans ce décor par sa soif inassouvie d'Idéal.

"Car Bérénice avait le goût de l'absolu.

Elle était à un moment de sa vie où il fallait à toute force qu’elle en poursuivît la recherche dans un être de chair. Les amères déceptions de sa jeunesse qui n’avaient peut-être pas d’autre origine que cette volonté irréalisable d’absolu exigeaient une revanche immédiate. Si la Bérénice toujours prête à désespérer qui ressemblait au masque doutait de cet Aurélien qui arrivait à point nommé, l’autre, la petite fille qui n’avait pas de poupée, voulait à tout prix trouver enfin l’incarnation de ses rêves ; la preuve vivante de la grandeur, de la noblesse, de l’infini dans le fini. Il lui fallait enfin quelque chose de parfait. L’attirance qu’elle avait de cet homme se confondait avec des exigences qu’elle posait ainsi au monde. On m’aura très mal compris si l’on déduit de ce qui a été dit de ce goût de l’absolu qu’il se confond avec le scepticisme. Il prend parfois le langage du scepticisme comme du désespoir, mais c’est parce qu’il suppose au contraire une foi profonde, totale, en la beauté, la bonté, le génie, par exemple. Il faut beaucoup de scepticisme pour se satisfaire de ce qui est. Les amants de l’absolu ne rejettent ce qui est que par une croyance éperdue en ce qui n’est peut-être pas."

Aurélien se révèle lui aussi à la recherche de ce qui donnera du sens à sa vie. Sa quête semble, du moins pour un temps, coïncider avec celle de Bérénice.

"Pour la première fois de sa vie, Aurélien éprouvait, avec cette acuité de sentiment qu’on n’a, en général, qu’un peu avant le réveil, dans la dernière période du sommeil, Aurélien éprouvait le vide absolu de sa vie. Il avait cru, plus ou moins, jusqu’alors, qu’il faisait quelque chose, qu’il trompait assez bien la mort, oisif au point de vue des imbéciles, pensait-il, mais enfin... Il voyait des gens, il se plaisait à les écouter, à juger ce monde déraisonnable, à se mêler à son agitation de surface, à deviner ses drames profonds, à partager ses plaisirs... Il avait des aventures qui étaient un peu des découvertes... De temps à autre, il voyageait, il prenait à tous les vents de sa liberté une bouffée, une ivresse de ce temps inconscient et lourd qui avait suivi la guerre... de cette autre guerre sourde, la paix... Comme ce dilettantisme lui paraissait aujourd’hui creux, inutile ! Il ne désirait rien. Pas même le soleil, la chaleur. Que s’était-il donc passé ?"

Aragon est un auteur que j'admire beaucoup. Pour moi, ce livre est à mettre aux côtés de Belle du Seigneur au sommet de la pile des livres qu'il faut avoir lus avant de mourir. Il contient des passages magnifiques qui dépeignent l'âme humaine dans toute sa complexité, qui restituent de façon remarquable les choses qui peuvent donner du sel à la vie comme celles qui peuvent plonger dans la plus profonde désespérance.

mercredi 27 février 2013

Florian Zeller - La jouissance

Quand ton existence te semble parsemée d'amères désillusions, c'est bon signe : tu es prêt à apprécier la littérature post moderne désabusée de ces bobos parisiens et un poil nombrilistes qui peupleront dans quelques semaines le Salon du Livre de Paris.

C'est dans ce contexte favorable que j'ai abordé la lecture de La Jouissance. Il faut avouer que la quatrième de couverture est aguicheuse. Jugez plutôt :

En parallèle du délitement progressif du couple, l'auteur évoque la construction de l'Europe après les deux guerres mondiales et l'importance de la capacité au pardon. Il déplore que la génération née après-guerre ignore la notion de sacrifice et soit soumise à la tyrannie de la jouissance. Nicolas et Pauline sont victimes de leur époque. Inexorablement.

Et pour finir sur une note désabusée :

C'est dans ce contexte favorable que j'ai abordé la lecture de La Jouissance. Il faut avouer que la quatrième de couverture est aguicheuse. Jugez plutôt :

L'histoire commence là où toutes les histoires devraient se finir: dans un lit. Nicolas vit depuis deux ans avec Pauline, ce n'est donc pas la première fois qu'ils se retrouvent l'un en face de l'autre et qu'elle lui fait une sourire équivoque en lui prenant la main. Ce sont des gestes qu'ils connaissent des choses familières et rassurantes.Mais si le programme est alléchant, c'est surtout parce que le roman aborde un thème universel : le couple (et son échec programmé dans la société du XXIème siècle). Au début du récit, Nicolas et Pauline sont ensemble depuis deux ans. Ils s'aiment mais Nicolas éprouve du désir pour d'autres femmes et redoute de "s'enfermer dans un monde qui serait celui de la jouissance dénuée d'excitation (celui du couple)". Pour Pauline, Nicolas incarne une joie de vivre qui la fait se sentir bien à ses côtés et elle s'imagine sans peine vieillir avec lui.

Ce jour-là, pourtant, quelque chose d'inédit se produit. Il est allongé sur le dos et Pauline, qui vient de retirer son soutien-gorge, ferme légèrement les yeux, comme elle a l'habitude de la faire quand le plaisir commence sa douce anesthésie du monde. Soudain, la couette se soulève, et une troisième tête apparaît.

En parallèle du délitement progressif du couple, l'auteur évoque la construction de l'Europe après les deux guerres mondiales et l'importance de la capacité au pardon. Il déplore que la génération née après-guerre ignore la notion de sacrifice et soit soumise à la tyrannie de la jouissance. Nicolas et Pauline sont victimes de leur époque. Inexorablement.

Elle ne comprend pas sa peur d'être privé du monde, et il n'entend pas sa crainte d'être abandonnée. A aucun moment, ils ne se regardent tels qu'ils sont et ne font un pas l'un vers l'autre. Aucun mot, aucun geste - rien de ce qu'on appelle la sollicitude. C'est ce que l'Histoire nous enseigne pourtant.Dans un style sobre et percutant, Florian Zeller signe un roman plutôt réussi. Il maintient la distance nécessaire à l'égard de ses personnages pour que le lecteur puisse trouver sa place : mi-ironique, mi-attendri, il suit avec attention (parce que le livre est court, et il faut reconnaître que ça aide) les tribulations tragicomiques de ce couple banal dont la mort programmée ne suscitera guère plus qu'un sentiment diffus de gâchis. Le récit est émaillé d'anecdotes diverses renvoyant à des personnages célèbres qui pourront aussi amuser (ou navrer) le lecteur. Ainsi, j'aurai appris grâce à ce livre qu'André Breton était éjaculateur précoce (ce que, dans l'absolu, je me serais bien passé de savoir, mais j'avoue que mise en parallèle avec l'expérience personnelle de Nicolas, cette petite histoire m'a fait sourire).

Et pour finir sur une note désabusée :

Tentative de définition du verbe "vieillir".Même si le vertige du vide a été représenté de façon bien plus magistrale chez d'autres auteurs, j'ai été sensible au je-m’en-foutisme narquois de Florian Zeller. Il ne révolutionne pas notre vision du monde (ce qu'il raconte n'amène rien de nouveau sous le soleil) mais son livre est le reflet d'une époque en mal d'idéal.

A trente ans, il y a théoriquement autant de choses à vivre que de choses vécues, autant devant que derrière soi - c'est à dire : autant d'espérances que de souvenirs. C'est un équilibre précaire qui ne durera pas. Peu à peu, la masse des souvenirs l'emportera sur celle de l'espérance. De ce point de vue, vieillir, ce serait le transvasement invisible entre ces deux masses. Plus on avance, plus l'espérance se fait rare, tandis que la poche contenant les souvenirs devient extrêmement lourde. Si lourde, en vérité, qu'elle finit par se déchirer. La mémoire fuit alors de toutes parts. Elle fuit jusqu'à disparaître complètement. "

lundi 18 février 2013

Philippe Forest - Le chat de Schrödinger

Le dernier roman de Philippe Forest m'a plongée dans un abîme.

C'est un de ces livres rares qui parle de la beauté des choses. La beauté démesurée et la tristesse insondable qui l'accompagne.Il serait quasiment impossible de le résumer et je ne m'y risquerai donc pas. D'autant plus que l'auteur sait le faire bien mieux que moi.

Dans Le chat de Schrödinger, comme dans ses précédents livres d'ailleurs, Philippe Forest mène une réflexion qui entremêle récit autobiographique, essai et roman. Il poursuit son inlassable questionnement sur le réel et les fables. Sur la réalité des fables et l'affabulation du réel, ce qui revient finalement au même. A partir de l'expérience du chat de Schrödinger, il file la métaphore du réel envisagé à travers le prisme de l'infinité des possibles. L’évènement qui est à l'origine des livres de Philippe Forest est la perte de sa fille. Partant de là, toute son oeuvre est hantée par l'expérience de la perte dont ce deuil constitue une allégorie saisissante et universelle. L'enfant éternel est dans l'exacerbation lyrique de la douleur, Toute la nuit s'attache à démentir ce faux-semblant, Sarinagara s'inscrit davantage du côté de la méditation. A partir de cette faille initiale, Philippe Forest s'est lancé dans une entreprise passionnante et décapante : disséquer les représentations qu'on se fait du réel, tâcher de comprendre ce que toutes nos croyances recèlent, expliquer pourquoi nous n'avons accès au réel que par le biais de la fiction (parce que notre pensée est façonnée par la forme des histoires qu'on nous raconte depuis toujours). C'est ce qu'il fait encore dans ce dernier roman.

De façon assez inédite (du moins j'en ai l'impression), il prend pour point de départ une théorie scientifique. Ravalant la science au même rang que les fables, il met en avant la façon dont nous essayons de nous représenter la réalité. Montrant que c'est par le biais d'une expérience de pensée qui se révélera de toute façon non satisfaisante, il en vient à la conclusion que le réel ne prend une forme tangible que dans un ensemble de circonstances précises et que la "réalité" n'y est tangible que dans les limites circonscrites de cette expérience ; ainsi, si l'on modifie quelques données même infimes, la perception que nous avons des choses peut devenir tout à fait différente de ce qu'elle semblait être de prime abord.

Les seules choses qui existent sont celles auxquelles, à un moment ou à un autre, on a décidé de croire.Mais puisqu'une idée induit nécessairement la validité de la thèse inverse, on prend conscience aussi assez vite que lorsque l'on cesse de croire en une chose, elle retourne dans la sphère de l'imaginaire.

Pour que naisse un récit, il faut bien un point de départ. C'est alors que (de façon opportune, c'est aussi à cela que sert le roman) de nulle part, dans l'obscurité, surgit un chat. Le narrateur est le témoin de cette apparition : soudain, "quelque chose se manifeste". Et c'est ce quelque chose surgissant du rien, cet évènement en apparence dérisoire, qui donne sa raison d'être au roman. Il était une fois un chat... une façon comme une autre d'entamer un conte, une histoire, une méditation ; chaque nouvelle idée se nourrissant de la précédente pour démultiplier à l'infini ce drôle d'avatar à peine incarné...

Et si quelque chose surgit, c'est pour combler le vide laissé par quelque chose qui s'en est allé.

Toute nouvelle affection, tout nouvel enfant, tout nouvel amour et, bien sûr, jusqu'aux animaux dont les personnes endeuillées, les amants abandonnés et tous les êtres esseulés font leur compagnon, prenant très précisément la place du mort à vos côtés.Et ce chat banal devient prétexte à explorer de nouveau le sillon du deuil, creusé il y a longtemps, et qu'on pourrait croire poli par le souvenir. Mais le souvenir n'a rien perdu de sa beauté ni de sa douleur. Il irradie encore dans chacune des phrases de Philippe Forest, essentiel et insensé. Intact. Nourrissant encore et toujours des réflexions qui resteront sans réponses, mais par là même nécessaires.

"Dis-moi qui te hante, je te dirai qui tu es..."

Je n'ouvre jamais aucun carton. Si je le faisais, tout ce qu'ils contiennent se mettrait soudain à exister. Mais sous la forme effondrée d'un amas de déchets, pathétique, où je ne retrouverais rien de ce que j’aimais. Sinon la preuve terriblement tangible que tout cela n'est plus. Tandis que tant que les cartons restent fermés, je peux m'en tenir à l'hypothèse délirante qui veut que chacune des boîtes enferme une chose à la fois morte et vivante, une pure poche de possible n'appartenant à aucune époque et à l'intérieur de laquelle se perpétue interminablement non seulement ce qui a été mais ce qui aurait pu être.L'écriture de Philippe Forest a pour particularité de mettre en évidence la réversibilité du réel. Je m'en suis déjà rendu compte en lisant ses livres précédents mais ce mécanisme prend une consistance plus explicite et plus systématique encore à travers la fable de Schrödinger. Il y a une indécidabilité fondamentale des choses et l'on a beau essayer de donner un sens à l'agencement branlant des événements, on ne fait que se voiler la face. Et pourtant comme Sisyphe, même si cela doit durer une éternité, on continue de pousser notre rocher parce qu'un chat est apparu et qu'on a envie de savoir où il va nous entraîner.

Il y a bien des raisons de mourir. Sans doute y en a-t-il autant de vivre. C’est pourquoi les unes et les autres se tiennent plus ou moins enDe manière assez étrange (mais finalement extrêmement cohérente avec l'esprit de ce livre), l'auteur nous confronte à la désespérance profonde : "On perd ce qu'on aime. Et comme une fois ne suffit pas, il faut, tout au long de sa vie, le perdre encore et encore. Puisque la répétition est la seule pédagogie qui vaille. Faisant de l'existence comme une longue et terrible propédeutique au néant." en même temps qu'il laisse ouvert le champ des possibles :

équilibre : on ne vit pas, on ne meurt pas, on se laisse vivre et puis on se laisse mourir. Moi, les quelques fois où j’avais pensé à me tuer, je sais ce qui m’avait conservé vivant, le motif vraiment dérisoire au regard de tout le reste et qui pourtant avait fait que j’étais toujours là : la curiosité, le désir très stupide de savoir ce qui allait suivre, l’avidité de connaître ce que serait le lendemain vide qui m’attendait. La cause la plus insignifiante peut vous pousser au suicide. Mais, inversement, c’est aussi la moins importante qui peut vous sauver la vie.

La sagesse exige que de ce qui n'est pas, il ne soit pas question.Dans ce roman, Philippe Forest nous emmène encore une fois flirter avec le vertige du vide, nous confrontant au néant qui est au fondement de notre existence et dont Shakespeare esquissait déjà les contours :

Pourtant, que chercherait-on sinon ce qui n'est pas, qui vous manque, à la réalité de quoi, sans doute, l'on ne croit pas mais qui demande cependant qu'on lui prête par hypothèse une certaine sorte d'existence ? Ne serait-ce qu'afin d'avancer un peu, et même sans s'imaginer du tout que l'on aille ainsi vers où que ce soit, dans le noir de la nuit.

We are such stuff as dreams are made on, and our little life, is rounded with a sleep.Un livre à lire quand vous êtes en forme (aussi bien intellectuelle que morale) mais à côté duquel il ne faut pas passer.

Pour plus de citations, je vous renvoie à l'article d'Antoine (qui, d'ailleurs, est aussi très intéressant^^).

mercredi 13 février 2013

PriceMinister fête la BD

A l'occasion du festival d'Angoulême, PriceMinister propose aux blogueurs de recevoir des BD de la Sélection officielle du festival. Il suffit de s'inscrire avant le 15 février 2013 et de s'engager à faire une critique de la BD reçue. Ce serait dommage de ne pas en profiter ! Pour plus d'infos, cliquez sur la bannière :

mercredi 9 janvier 2013

Fred Vargas - L'homme aux cercles bleus

Un homme dessine des cercles bleus un peu partout dans Paris ; il y enferme les objets les plus hétéroclites : bouchon, trombone, patte de pigeon... Ils sont accompagnés d'une formule qui semble se vouloir amusante : "Victor, mauvais sort, que fais-tu dehors ?" Le commissaire Adamsberg voit cette affaire d'un mauvais oeil et craint le moment où elle prendra un tour plus funeste. Ce qui ne manque pas d'arriver : on retrouve un jour une femme égorgée dans l'un des cercles.

Moi qui avais mis du temps à apprécier L'homme à l'envers, j'ai été d'emblée conquise par L'homme aux cercles bleus. J'aurais peut-être dû commencer par celui-ci, d'autant plus qu'il s'agit du premier roman dans lequel apparaît le personnage de Jean-Baptiste Adamsberg. Quoi qu'il en soit, ce que j'aime avant tout chez Fred Vargas, c'est qu'elle ne nous offre pas un roman policier basique. Bien sûr, on en retrouve les principaux ingrédients mais ils sont comme délayés dans une étrangeté poétique tout à fait envoûtante et ils deviennent très vite secondaires. C'est un peu comme si les personnages évoluaient en équilibre sur un fil, dérivant lentement des cases dans lesquels on chercherait en vain à les enfermer. Et il y a une jolie galerie de portraits : la reine Mathilde, l'aveugle beau, la vieille Clémence, l'énigmatique Adamsberg ou encore le pragmatique Danglard... tous un peu écorchés par la vie, ce qui ne les empêche pas de rayonner. J'ai du mal à comprendre pourquoi on classe ce livre dans "Policier". Mais ce qui est sûr, c'est que l'atmosphère onirique de ce roman est unique et redoutablement addictive. On baigne dans un univers tantôt réaliste, tantôt complètement décalé, totalement à l'image du héros. Le résultat est un ovni littéraire qui fourmille de perles (j'ai eu envie de recopier l'intégralité du livre tant chaque phrase sonne et résonne avec justesse). Et comme j'ai pu constater qu'il y a encore nombre de romans de Fred Vargas mettant en scène Adamsberg, je sens que je vais me plaire plaisir.

« Adamsberg réfléchissait de manière vague en revenant à pied à son bureau. Jamais il ne réfléchissait à fond. Jamais il n’avait compris ce qui se passait quand il voyait des gens prendre leur tête entre leurs mains et dire « Bien, réfléchissons ». Ce qui se tramait alors dans leur cerveau, comment ils faisaient pour organiser des idées précises, induire, déduire et conclure, c’était un complet mystère pour lui. Il constatait que ça donnait des résultats indéniables, qu’après ces séances les gens opéraient des choix, et il admirait en se disant qu’il lui manquait quelque chose. Mais quand lui le faisait, quand il s’asseyait en se disant « Réfléchissons », rien ne se passait dans sa tête. C’est même dans ces seuls instants qu’il connaissait le néant. Adamsberg ne se rendait jamais compte qu’il réfléchissait, et s’il en prenait conscience, ça s’arrêtait. Ce qui fait que toutes ses idées, toutes ses intentions et toutes ses décisions, il ne savait jamais d’où elles venaient. »

Moi qui avais mis du temps à apprécier L'homme à l'envers, j'ai été d'emblée conquise par L'homme aux cercles bleus. J'aurais peut-être dû commencer par celui-ci, d'autant plus qu'il s'agit du premier roman dans lequel apparaît le personnage de Jean-Baptiste Adamsberg. Quoi qu'il en soit, ce que j'aime avant tout chez Fred Vargas, c'est qu'elle ne nous offre pas un roman policier basique. Bien sûr, on en retrouve les principaux ingrédients mais ils sont comme délayés dans une étrangeté poétique tout à fait envoûtante et ils deviennent très vite secondaires. C'est un peu comme si les personnages évoluaient en équilibre sur un fil, dérivant lentement des cases dans lesquels on chercherait en vain à les enfermer. Et il y a une jolie galerie de portraits : la reine Mathilde, l'aveugle beau, la vieille Clémence, l'énigmatique Adamsberg ou encore le pragmatique Danglard... tous un peu écorchés par la vie, ce qui ne les empêche pas de rayonner. J'ai du mal à comprendre pourquoi on classe ce livre dans "Policier". Mais ce qui est sûr, c'est que l'atmosphère onirique de ce roman est unique et redoutablement addictive. On baigne dans un univers tantôt réaliste, tantôt complètement décalé, totalement à l'image du héros. Le résultat est un ovni littéraire qui fourmille de perles (j'ai eu envie de recopier l'intégralité du livre tant chaque phrase sonne et résonne avec justesse). Et comme j'ai pu constater qu'il y a encore nombre de romans de Fred Vargas mettant en scène Adamsberg, je sens que je vais me plaire plaisir.

« Adamsberg réfléchissait de manière vague en revenant à pied à son bureau. Jamais il ne réfléchissait à fond. Jamais il n’avait compris ce qui se passait quand il voyait des gens prendre leur tête entre leurs mains et dire « Bien, réfléchissons ». Ce qui se tramait alors dans leur cerveau, comment ils faisaient pour organiser des idées précises, induire, déduire et conclure, c’était un complet mystère pour lui. Il constatait que ça donnait des résultats indéniables, qu’après ces séances les gens opéraient des choix, et il admirait en se disant qu’il lui manquait quelque chose. Mais quand lui le faisait, quand il s’asseyait en se disant « Réfléchissons », rien ne se passait dans sa tête. C’est même dans ces seuls instants qu’il connaissait le néant. Adamsberg ne se rendait jamais compte qu’il réfléchissait, et s’il en prenait conscience, ça s’arrêtait. Ce qui fait que toutes ses idées, toutes ses intentions et toutes ses décisions, il ne savait jamais d’où elles venaient. »

Inscription à :

Commentaires (Atom)